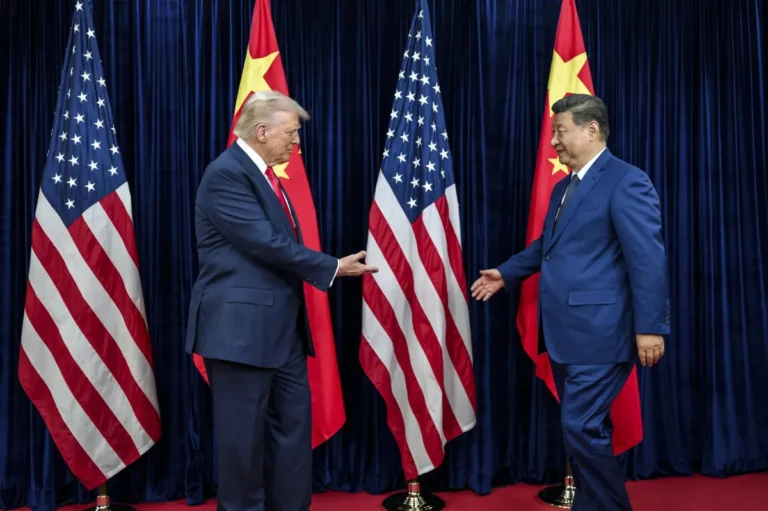

التقى الرئيسان: الأميركي دونالد ترمب، والصيني شي جينبينغ، يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، وسط اهتمام عالمي واسع، مردُّه إلى أن معظم الناس ينظرون إلى التنافس الصيني- الأميركي على أنه حرب باردة جديدة، وصراع على الهيمنة، يسعى فيه كل طرف إلى توسيع نفوذه المالي والتجاري والعسكري في أنحاء العالم.

وبعد اللقاء، كثرت التعليقات والتفسيرات لمحاولة تحديد من خرج رابحاً من جولة المحادثات بين الرجلين، وبدا أن الأكثرية أصدرت حكماً لمصلحة شي.

قبل أكثر من قرنين، تعرَّضت بعثة اللورد ماكارتني العائدة من الصين إلى بريطانيا عام 1793، لانتقادات كثيرة، على أساس أن أعضاءها استُقبلوا استقبالاً رسمياً مهيباً، وأُكرموا بحفاوة ملكية، وتلقّوا مقداراً مفرطاً من المجاملة من الإمبراطور تشيان لونغ، ومع ذلك عادوا بوفاضٍ خالٍ. ويُعدّ ذلك من أول الأمثلة على الصعاب التي تواجه مَن يسعون إلى إقامة علاقات تجارية مع الصين.

يوم الخميس 30 أكتوبر الماضي، حصل ترمب على وعود من بكين بتشديد الرقابة على مادة الفنتانيل، مقابل تعهده بخفض الرسوم الجمركية البالغة 20 في المائة إلى النصف على جميع السلع الصينية. وحصل أيضاً على وعود من الصين بشراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي هذا العام. وتمكّن من دفع الصين إلى رفع القيود المفروضة على تصدير المعادن النادرة التي تشكل عنصراً أساسياً في الصناعات التكنولوجية، إلا أن «الصفقة الكبرى والجميلة» التي روَّج لها ترمب لم تُوقَّع.

أعطى ترمب اللقاء علامة 12 من 10، وكان إيجابياً أن القوتين العظميين تتحدثان مجدداً بهدوء ونضج. ومع دخول هدنة تجارية لمدة سنة حيِّز التنفيذ، بدأت الدولتان تسلكان مساراً أكثر براغماتية. إلا أن الأكاديمي والمؤرخ البريطاني كيري براون المتخصص في شؤون الصين، يرى أن «غياب صفقة شاملة وملموسة لا يزال يمثل مشكلة؛ لأنه يُظهر أن الصين -وهي من أدهى المفاوضين في العالم- قادرة على إدارة العملية كلها، وفق جدولها الزمني، وبالأسلوب الذي تختاره. فالتنازلات التي قُدِّمت لم تكن في نهاية المطاف خطوطاً حمراء».

ويضيف في مقال نشرته مجلة «تايم»: «أرادت بكين من الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود التجارية، علماً بأنها وجدت بدائل لفول الصويا، وبذلت جهوداً هائلة لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وهو التزام أُعيد التأكيد عليه خلال الجلسة العامة الرابعة للحزب (الشيوعي)، ومن المؤكد أن الصين ستواصل تنفيذه عبر جيشها من العلماء المؤهلين».

ويلفت الكاتب نفسه إلى أن «بكين حدَّدت نقطة ضعف حقيقية لدى الولايات المتحدة. فالمعادن النادرة هي أداة سبق أن استخدمتها الصين قبل سنوات في نزاعها مع اليابان، ولكنها هذه المرة توظِّفها على نطاق أوسع بكثير، مستفيدة مما يشبه احتكارها لهذه المعادن غير النادرة بالمعنى الحرفي، ولكن استخراجها ومعالجتها بالغا الصعوبة. أما الولايات المتحدة، فليس لديها سوى خيارات محدودة، وستحتاج إلى سنوات طويلة لتعزيز قدراتها الإنتاجية الذاتية في هذا المجال».

كذلك، خرج شي من لقاء الساعتين بمكسب آخر يضاف إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية، وهو نجاحه في انتزاع موافقة واشنطن على تجميد العمل بقاعدة جديدة كانت ستُوسّع بشكل كبير قائمة الشركات الصينية المحظور عليها شراء التكنولوجيا الأميركية الحساسة.

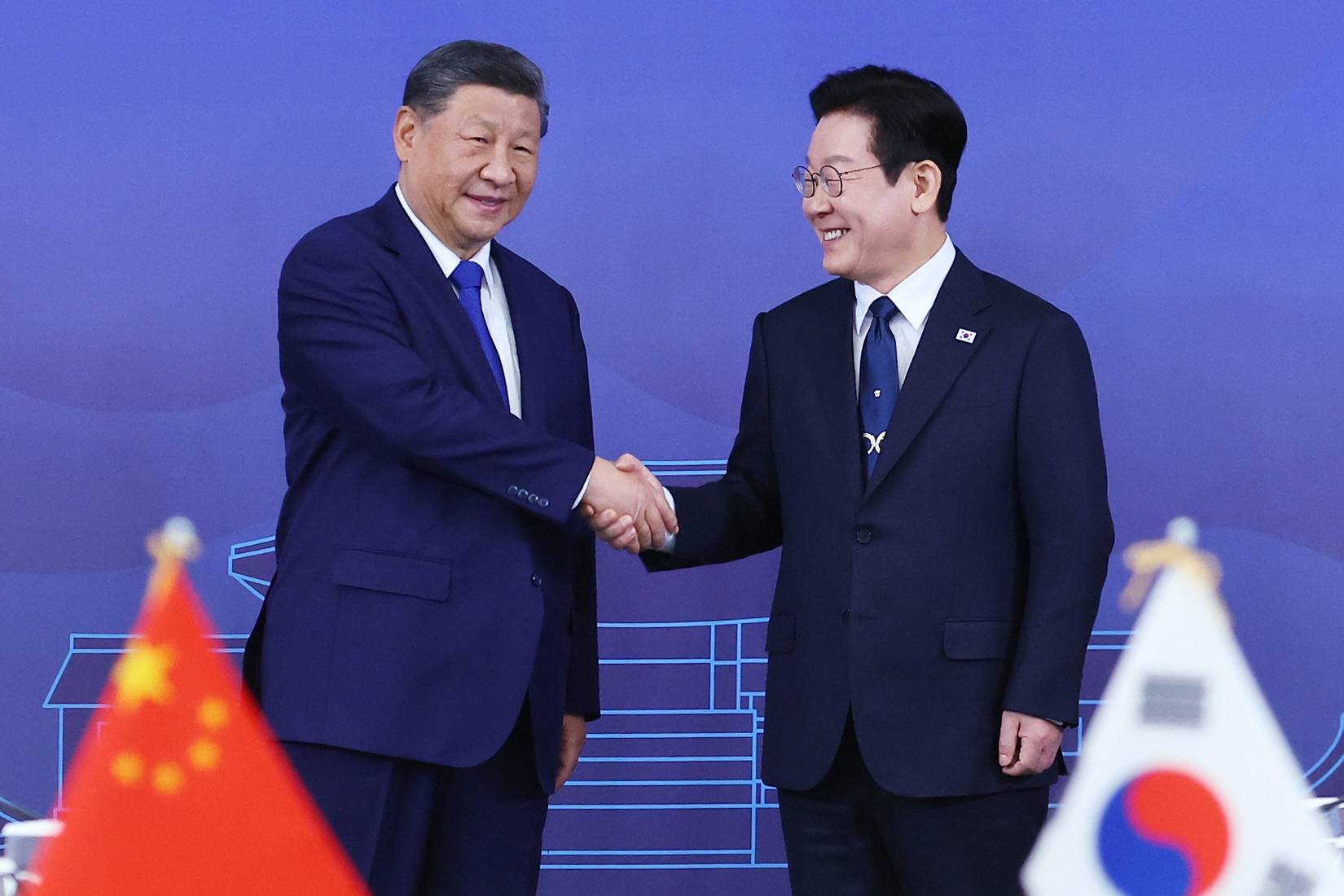

ولعلَّ الدليل على ارتياح الرئيس الصيني إلى مجريات لقائه مع سيِّد البيت الأبيض، أنه بقي في كوريا الجنوبية؛ حيث تصدَّر المشهد في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، وقال بثقة إن الصين هي «منارة للعولمة»، كأنه يعلن ضمناً أن ميزان القوى بين واشنطن وبكين تغيَّر.

الصين… ولكن

في مقابل مشهد خروج الصين «منتصرة» من جولة الحرب التجارية هذه، هناك نقاط ضعف لا يمكن التغاضي عنها، فهي ما زالت بحاجة إلى الصادرات لتحريك نمو اقتصادها، وبالتالي لا يمكنها تحمُّل انهيار في التجارة العالمية.

وهذه الحقيقة وحدها تُضعف الادعاء بأننا نعيش حرباً باردة جديدة؛ إذ إن الحرب الباردة الأولى لم تكن تتضمن أي اعتماد اقتصادي متبادل تقريباً بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. ولربما هذا سبب قبول طرفَي «الحرب الباردة الجديدة» بنوع من الهدنة، تمهيداً لنوع من الالتزام الأطول مدى.

بل إن أصعب التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين، يكمن في «إعادة التوازن إلى الاستهلاك المحلي»؛ لأن الاستهلاك هو المحرك الأول للنموِّ الاقتصادي. وإذا نجح القادة الصينيون في رفع الاستهلاك الأسري إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، فإنهم سينعمون حينذاك بالأرضية اللازمة لاحتلال المرتبة الأولى في سلم ترتيب الاقتصاد العالمي قبل الولايات المتحدة.

ولا شك في أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الذي بلغ 13 ألفاً و660 دولاراً عام 2024، يشير إلى أن الصين تمكنت من «تجاوز فخ الدخل المتوسط». إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للصين آخذ في التراجع مقارنة بالناتج الأميركي، وهو اتجاه سيكون من الصعب عَكسه بسبب العوامل الديموغرافية غير المناسبة، فعدد سكان الصين هو مليار و416 مليون نسمة، في حين أن عدد سكان الولايات المتحدة هو نحو 345 مليوناً، ونصيب الفرد من الناتج هو 89600 دولار.

ثمة مراقبون يرون أن الاقتصاد ليس المشكلة الوحيدة في الصين، فبعد 13 عاماً من ترسيخ شي جينبينغ لسلطته، لا يزال يلعب لعبة لا تنتهي من مطاردة الخصوم، ويتجلى ذلك في حملته الأخيرة التي أطاحت بتسعة من كبار القادة العسكريين.

ويرى الباحث الهندي براهما شيلاني أن نزعة شي إلى الارتياب تولِّد التزلُّف والقلق بين نُخَب الصين، مما يُضعف الحوكمة الرشيدة، ويُربك التخطيط والقيادة العسكرية، ويُثير الخوف بين رؤساء الشركات في القطاع الخاص، وبالتالي يجعل حكمه أقل استقراراً.

ويضيف أن «صعود الصين ترافقه مشكلات هيكلية عميقة، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات بطالة الشباب، وتقدُّم السكان في السن، وتراجع أعدادهم. وقد يكون الاستياء الشعبي في ازدياد، وهو مكبوت تحت وطأة القمع، تماماً كما تُجهَض أي محاولة محتملة لتحدي قيادة شي، عبر حملات التطهير والملاحقات القضائية. وفي نهاية المطاف، يبدو أن شي جينبينغ لا يستطيع أن يحكم إلا من خلال الخوف».

في النهاية، يمكن القول إن الصين كسبت جولة في النزال التجاري مع الولايات المتحدة، ولكن الصراع الجيوسياسي والجيو- اقتصادي مستمر. والمهم ألا يقع الطرفان في «فخ ثيوسيديديس»، وهو المصطلح الذي يصف النزعة نحو اندلاع الحرب، عندما تهدِّد قوة صاعدة بإزاحة قوة مهيمنة قائمة.