صار التنافس الجيو-اقتصادي بين الولايات المتحدة والصين ثابتاً في المشهد العالمي، وكذلك الاقتناع بأن واشنطن تسعى إلى تسوية ملفات شائكة متعددة بهدف التفرغ لمواجهة التحدي الأكبر المقبل من آسيا.

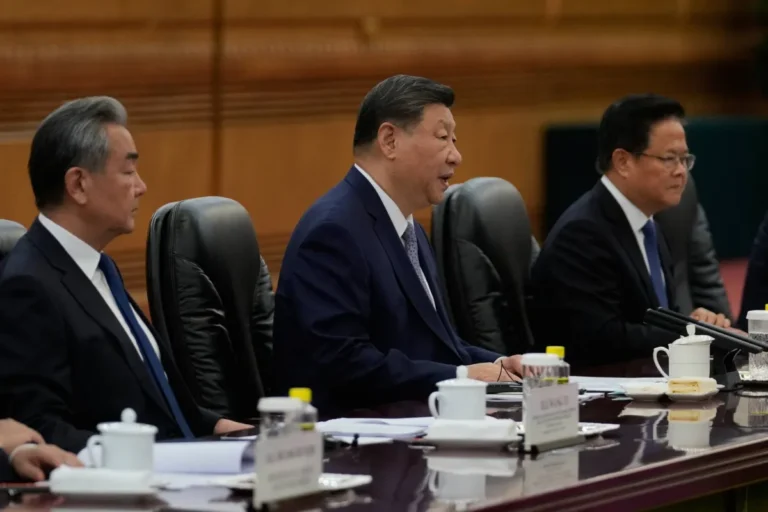

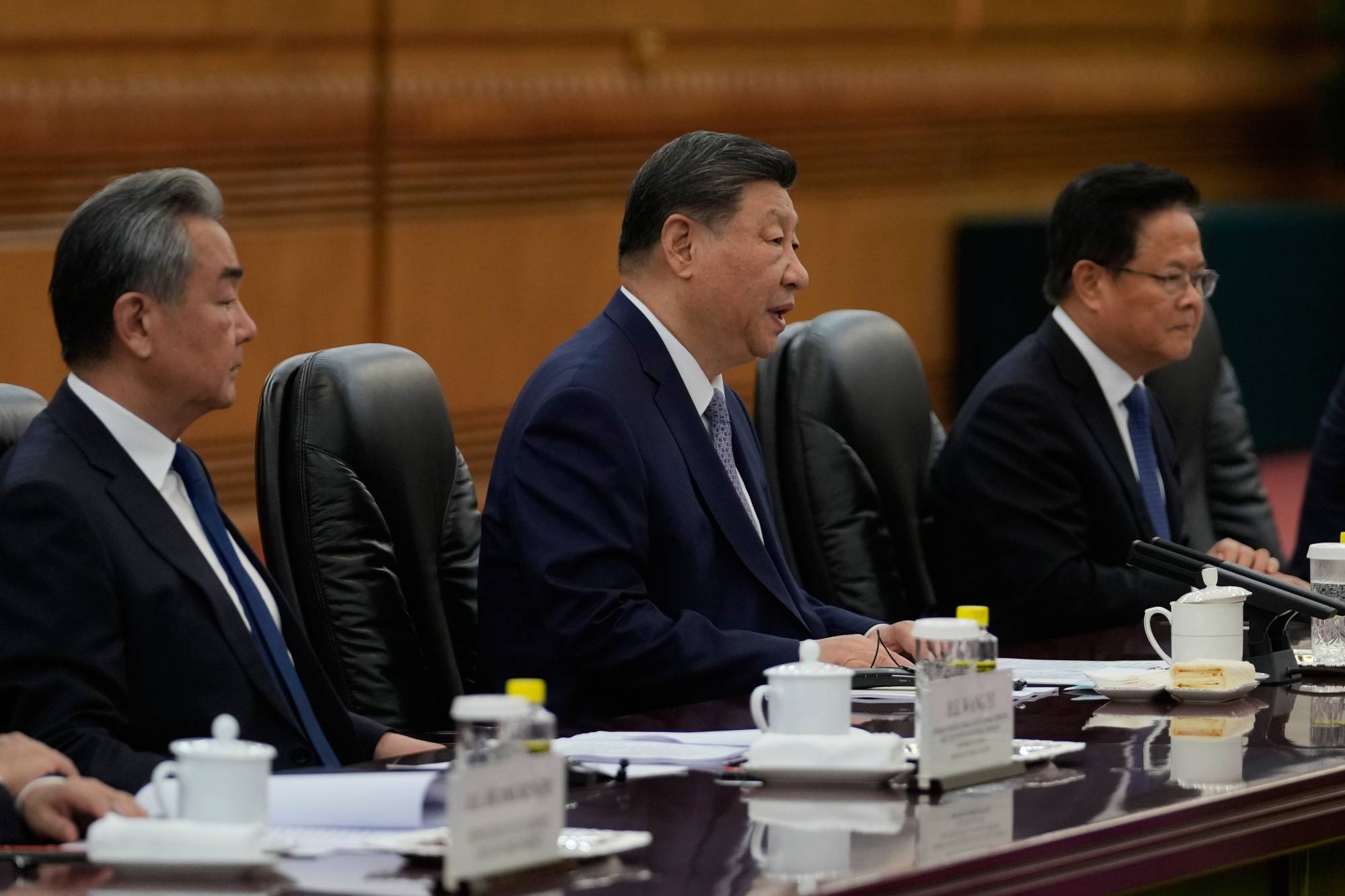

توقفت آنا بالاسيو، وزيرة الخارجية الإسبانية، بين 2002 و2004، عند التقرير الذي أصدرته الصين حول الأمن القومي، وهو الأول من نوعه، وما يتضمنه عن «مفهوم الأمن القومي الشامل»، كما يراه الرئيس شي جينبينغ، متضمناً نهجاً متكاملاً، يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والثقافية والمجتمعية.

واللافت أن التقرير يؤكد أن الأمن السياسي هو أساس للاستقرار الوطني -العنصر الحيوي لتتمكن الصين من العمل بوصفها قوة استقرار في عالم مضطرب تعزو عدم استقراره إلى سياسات الدول الغربية، عموماً والولايات المتحدة خصوصاً.

ومعلوم أن الصين انتقدت -على سبيل المثال- الضربات الأميركية لمواقع نووية إيرانية، ورأت فيها محركاً لصفائح عدم الاستقرار في منطقة لا تتوقف فيها الزلازل السياسية والعسكرية. ويُستعاد في هذا السياق تصريح لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، قال فيه إن سياسة الرئيس دونالد ترمب وعنوانها «أميركا أولاً» ستعيد العالم إلى «شريعة الغاب» إذا اعتمدتها كل الدول. وفي هذه الحالة «ستتحمل الدول الأصغر والأضعف العبء قبل غيرها، وستتعرض الأعراف الدولية والنظام الدولي لضربة موجعة».

فرصة للصين

في الواقع، يُمكن الذهاب إلى ما هو أبعد من الكلام الصيني المباشر، لنستنتج أن الصين هي على الأرجح راضية عما تقوم به واشنطن رغم الأضرار المباشرة لذلك على المديين القصير والمتوسط على صعيد التبادل التجاري. فمضيّ إدارة ترمب بسياسة مؤدّاها أن الأمن القومي لا يعتمد على الاضطلاع بدور صانع السلام والاستقرار العالميين، بل على الردع العسكري الفعّال، وتعزيز الأمن السيبراني، ورفع أسوار الحمائية الاقتصادية عبر الرسوم الجمركية المرتفعة، والجهود المبذولة لتأمين الحصول على المعادن الحيوية للصناعات التكنولوجية المتقدمة، في موازاة خفض الإنفاق -حدَّ الإلغاء- على المساعدات التنموية المختلفة للدول.

فبكين ترى في ذلك، حكماً، فرصة لتعزيز حضورها العالمي شريكاً اقتصادياً وتنموياً في دول الجنوب خصوصاً، ومحرّكاً للتفاهمات والتحالفات الإقليمية، والتعاون مع كل الدول المقتنعة بفوائد الانخراط في مبادرة «الحزام والطريق». وشيئاً فشيئاً سوف تتقدّم الصين بهدوء نحو تحويل الحضور إلى نفوذ جيوسياسي. من هنا تُفهم مثلاً «مبادرة الأمن العالمي» التي أطلقها شي جينبينغ في 21 أبريل (نيسان) 2022، والتي ترمي إلى «دعم مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، وإنشاء بنية أمنية متوازنة وفعالة ومستدامة، ومعارضة بناء الأمن الوطني على أساس انعدام الأمن في بلدان أخرى».

الواقع، لا تُعد التوجّهات الصينية الراهنة مجرّد ردّ فعل على مستجدات آنية، بل هي ثمرة لعمل دؤوب ومخطط له بعناية منذ نحو ربع قرن، قائم على تعزيز القوة الناعمة لتحسين صورة الصين على الساحة الدولية وزيادة جاذبيتها، من خلال أدوات ثقافية واقتصادية ودبلوماسية. فإلى جانب «الحزام والطريق»، يجري العمل على الترويج للثقافة واللغة والقيم الصينية. وعلى سبيل المثال نذكر «معاهد كونفوشيوس» التي تروّج للغة والثقافة الصينيتين، وتسهّل التبادل الثقافي مع الدول.

القوة الصلبة

في موازاة القوة الناعمة، تعمل الصين على بناء قوتها الصلبة، فليس هناك في التاريخ البشري المثقل بالحروب أمة استطاعت التقدّم إلى مراكز الصدارة من دون أن تبني ترسانة عسكرية قوية؛ لذا خضع ويخضع جيش التحرير الشعبي منذ إنشائه عام 1949 عندما تسلّم الحزب الشيوعي، بقيادة ماو تسي تونغ الحكم، لعمليات تطوير وتحديث كبيرة. ولعلّ ما حققته الأسلحة الصينية الموجودة لدى الجيش الباكستاني في المواجهة الأخيرة بين الهند وباكستان خير دليل على ما بلغته الصناعة العسكرية الصينية من تطوّر.

الجيش الصيني اليوم هو أكبر قوة عسكرية في العالم، تدعمه ثاني أكبر ميزانية دفاعية بعد الميزانية الأميركية. وقد بلغ الإنفاق العسكري الصيني 314 مليار دولار عام 2024، وهو ما يُمثل 12 في المائة من الإنفاق الدفاعي العالمي.

في عدد الجيش مليونان و185 ألف عسكري، ومليون و170 ألف عسكري احتياطي، و660 ألف فرد في قوات شبه عسكرية، ليكون الرقم الإجمالي 4 ملايين فرد. وتضم القوة الجوية الصينية 3300 طائرة حربية، في حين تضم البحرية 787 قطعة (من بينها حاملتا طائرات) تدعمها 600 طائرة. وتضم القوات البرية أكثر من مليوني فرد، تدعمهم 7500 قطعة مدفعية، ونحو 5 آلاف دبابة، و2400 صاروخ باليستي، بالإضافة إلى 320 رأس نووي.

يتفق معظم الخبراء العسكريين على أن الصين لا تزال متخلفة عن القوة العسكرية للولايات المتحدة بنحو عقدين من الزمن، لكن هذا لا يعني أن العملاق الأصفر غير قادر على خوض حروب وبسط نفوذ، علماً بأن الصين لا تملك إلا قاعدة عسكرية واحدة في الخارج، وهي قاعدة جيبوتي التي أُنشئت عام 2016. تضاف إليها منشأة في كمبوديا، وكلام عن تخطيط سري لإنشاء قواعد أخرى خارج الحدود.

ويُشكّل بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان أبرز بؤر التوتر الميداني في العلاقات الأميركية الصينية، والأخير هو الأكثر عرضة لاندلاع مواجهة عسكرية، في ظل تمسك الصين بـ«استعادة» الجزيرة، وهو الأمر الذي تقف الولايات المتحدة ضده. وتشمل مناطق التوتر المحتملة الأخرى شبه الجزيرة الكورية، وبحر الصين الشرقي، وخليج تايلاند. ففي كل هذه المناطق تتداخل المطالبات الإقليمية، والتموضعات العسكرية، والتنافس الاستراتيجي بين الدولتين.

اعتاد العالم منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين على أحادية القطب لأكثر من 3 عقود، إلا أن حركية الأمم والدول تشي بأن هذا الواقع يتبدّل. فالصعود الاقتصادي للصين لن يتوقف، والتنافس مع الولايات المتحدة سيزداد حدة، ولا بد أن يأتي يوم تخلع فيه الصين قفازات الحرير، وتستعيض بها قفازات من حديد.